近年、副業を許可する企業が増えていますが、労働時間の管理はどのように行うべきでしょうか?前回、「副業等を認める際の労務管理上の留意点」について説明しました。今回は、前回の続きとして、今回は「副業等における労働時間通算の考え方」について説明します。法的ルールや実務上のポイントを押さえ、適切な労務管理を実現しましょう。

労働時間に関する基礎知識

労働基準法では、「使用者は労働者に、1週 40 時間、1 日 8 時間(以下、『法定労働時間』という。)を超えて労働させてはならない」と定められています。また、「使用者は労働者に、毎週 1 回、又は4 週間で 4 日以上の休日(以下、『法定休日』という。)を与えなければならない」とも定められています。

そして、当該時間を超える労働や法定休日に働いてもらうためには、以下の措置を講じることで初めて可能になります。

- (1)36協定の締結・労働基準監督署への届出

- (2)割増賃金の支払い

なお、各会社ではそれぞれ1日の労働時間が定められています。7時間と定めている会社もあれば、8時間と定めている会社もあるでしょう。パートやアルバイトでは、5時間等短時間で定めている会社もあると思います。

このように、各会社や雇用形態等に応じて独自で定めている労働時間を「所定労働時間」といい、これを超過した時間を「所定外労働時間」といいます。いわゆる「残業時間」です。

そして(2)の割増賃金は、あくまで「法定労働時間」を超過した場合に支払う義務があります。よく「残業時間」といいますが、「所定外労働時間」なのか「法定外労働時間」なのかで割増賃金の支払い義務の有無も異なります。もちろん、所定労働時間を1日8時間と定めている場合は、「所定労働時間=法定労働時間」となります。

副業・兼業先でも労働時間は通算される

副業・兼業先等複数の会社で従業員として勤務した場合でも、先述した労働時間のルールは変わりません。つまり、1日8時間または1週40時間を超えて働かせないこと、法定休日を付与することは、副業・兼業先の両方に課せられるルールなのです。

例えば、A会社で所定労働時間「9時~15時」で休憩1時間の「5時間」、B会社で所定労働時間「18時~22時」で休憩なしの「4時間」の勤務をする場合、合計で9時間勤務となりますので、「1時間」は「法定時間外労働」となり先述の(1)36協定の締結・労働基準監督署への届出と(2)割増賃金の支払いの対応が必要になります。この場合、どちらの会社が対応しなければならないのでしょうか。

副業・兼業における労働時間通算のルール

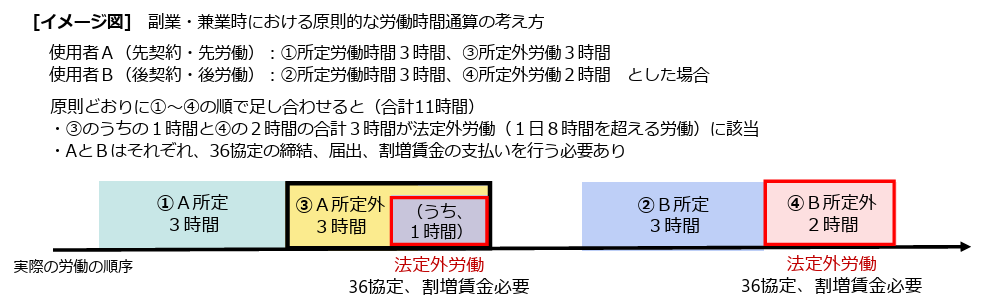

副業・兼業(以下「副業等」という)における労働時間の通算は、ただ働いた順にカウントすればいいという単純なものではありません。具体的には、「所定労働時間の通算」と「所定外労働時間の通算」に分かれ、それぞれ以下の手順にて通算していきます。この手順を基に、2つの事例をみていきましょう。

- 手順1:所定労働時間の通算 ⇒先に雇用契約をした方から、後に雇用契約をした方の順に通算

- 手順2:所定外労働時間の通算⇒実際に所定外労働が行われる順に通算

通算した1日の所定労働時間が8時間を超える場合

図1:厚生労働省資料(副業・兼業における労働時間の通算について)より抜粋

図1:厚生労働省資料(副業・兼業における労働時間の通算について)より抜粋

図1では、A会社、B会社ともに所定労働時間が3時間ですが、所定外労働時間がA会社で3時間、B会社で

2時間しており、合計の労働時間が「11時間」です。この場合、先述の手順に従い計算すると、以下の順に労働時間をカウントしていきます。

- ① A会社での所定労働時間(3時間)

- ② B会社での所定労働時間(3時間)

- ③ A会社での所定外労働時間(3時間)

- ④ B会社での所定外労働時間(2時間)

この場合、③の3時間のうち「1時間」が、④の「2時間」が8時間を超過するため「法定時間外労働」となり、A会社は1時間分、B会社は2時間分の割増賃金を支払う必要があります。(図1の赤枠の部分)。

また、36協定を締結していない場合は、A、B会社両方とも締結と届出が必要です。このように、先に通算するのは「所定労働時間」であり、その後に「所定外労働時間」を通算していく流れになります。

なお、例えばA会社とB会社で勤務の時間帯がB会社の方が先であっても、「所定労働時間の通算」は雇用契約の先後で決まるため、A社から先にカウントすることになりますので注意しましょう。

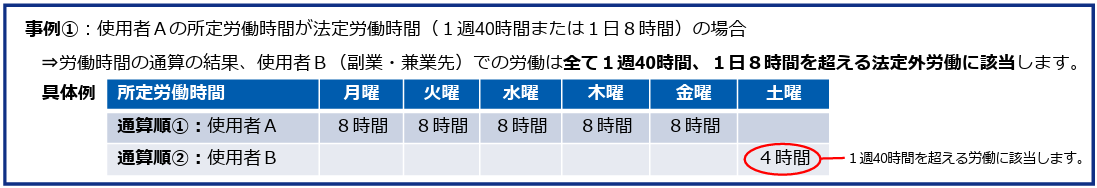

通算した週の所定労働時間が40時間を超える場合

図2:厚生労働省資料(副業・兼業における労働時間の通算について)より抜粋

図2:厚生労働省資料(副業・兼業における労働時間の通算について)より抜粋

図2は、「所定労働時間を通算していった結果、1週40時間を超過してしいるケース」です。土日だけ副業等でアルバイトしている社会人等は多いのではないでしょうか。

図2のケースでは、A会社での雇用契約が先、B会社での雇用契約が後となる場合、土曜日の4時間分は週40時間超過となるため、B会社で割増賃金の支払いが必要です。また、36協定を締結していない場合は、少なくとも図2のケースではB会社で締結と届出が必要です。

逆にB会社の方が雇用契約が先となる場合は、土曜日の4時間が週40時間のなかに算入されるため、A会社で4時間分の割増賃金の支払いが必要となり、少なくともA会社で36協定の締結と届出が必要です。

労働時間通算の上限規制

労働時間や残業時間は通算されることは先述したとおりですが、通算される時間でも以下の「上限」があります。

- ①「法定時間外労働」と「法定休日労働」の合計が1か月で「100時間未満」であること。

- ②「法定時間外労働」と「法定休日労働」の合計が複数月(2~6か月の平均)で「80時間以内」であること。

つまり、残業時間を①と②の範囲内でおさめるように自社・副業等先でそれぞれ時間管理をする必要があるということです。特に②の「2~6か月の平均」は、どの月を起算しても80時間に抑えなければならないという意味です。

労働時間通算における実務ポイント

(1)副業等先の労働時間や残業時間の把握方法を決める

前回のブログで紹介しました「ガイドライン」では、副業等先の労働時間の把握について、「必ずしも日々把握する必要はなく、労働基準法を遵守するために必要な頻度で把握すれば足りる」と指摘しています。具体的には、副業等の許可申請の段階で以下の内容を対象者に確認しておくと良いでしょう。

- ① 副業等先との雇用契約の締結日、期間

- ② 副業等先での所定労働日、所定労働時間、始業・終業時刻

- ③ 副業等先での所定外労働の有無、見込み時間数、最大時間数

- ④ 副業等先における実労働時間等の報告の手続

- ⑤ 上記の事項について確認を行う頻度

労働条件通知書や雇用契約書を提出してもらうこともよろしいかと思いますが、労働時間の通算は実態での

把握が求められていますので、できれば④のような報告の手続きのフローを確立しておくとよいでしょう。

④は、副業等先での出勤簿やタイムカードを定期的に提出してもらうことが望ましいですが、なかなか難しいのが現状です。ガイドラインでも「必要な程度で把握すれば足りる」とありますので、例えば以下の方法であれば比較的把握しやすいと思います。

- ① 一定の日数分をまとめて申告させる(例えば1週間に一度等)

- ② 所定労働時間どおり労働した場合には申告は求めず、所定時間外労働(残業)した場合のみ申告させる

- ③ ①、②の確認のため給与明細書の提出をさせる

このようにしておき、最後に③と整合性を合わせればよろしいかと思います。

(2)自社の所定時間外労働(残業)を優先させることも場合によっては可能

特に雇用契約が先の会社にあたる場合は、副業等の許可の条件として「自社の所定時間外労働(残業)」を優先させること」を付けることも状況に応じて可能と考えます。

例えば、本業(雇用契約が先の会社)の所定労働時間が9時~18時で、副業等の所定労働時間が19時~22時とします。この場合、移動等も含めると1時間しかありません。また、どうしても本業で残業をしなければならないケース等もあります。もちろん、全ての残業に対して本業を優先させるのは困難ですが、必要性の程度によっては優先してもらう場合もある旨を許可の条件とすることも可能といえるでしょう。

または、このように本業の終業時刻と副業等の始業時刻との間が短い場合は、そもそも許可をしないことも可能です。状況に応じて適切な判断をできるように、前回のブログの内容と併せてルールを整備しておきましょう。

副業等の適切な労働時間の管理のために

副業・兼業を認める際には、労働時間の通算ルールを正しく理解し、適切な管理を行うことが重要です。就業規則の整備や労働時間の報告手続き、36協定の締結など、企業側が取るべき具体的な対応策をしっかり講じましょう。