2025年度の育児・介護休業法の改正は4月と10月の2段階で改正されます。前回、「2025年4月施行 育児・介護休業法の改正ポイント」という題で4月施行の内容を説明しました。今回は、「2025年10月施行」の改正内容を「働き方」を中心に説明します。

◆ 育児関連の改正ポイント(2025年10月1日施行)

令和7年10月1日に施行される育児・介護休業法の改正内容は、以下のような2つのポイントがあります。それぞれ解説していきます。

- ①柔軟な働き方を実現するための措置等

- ②仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮

①柔軟な働き方を実現するための措置等

実現に際し具体的に講ずべき措置

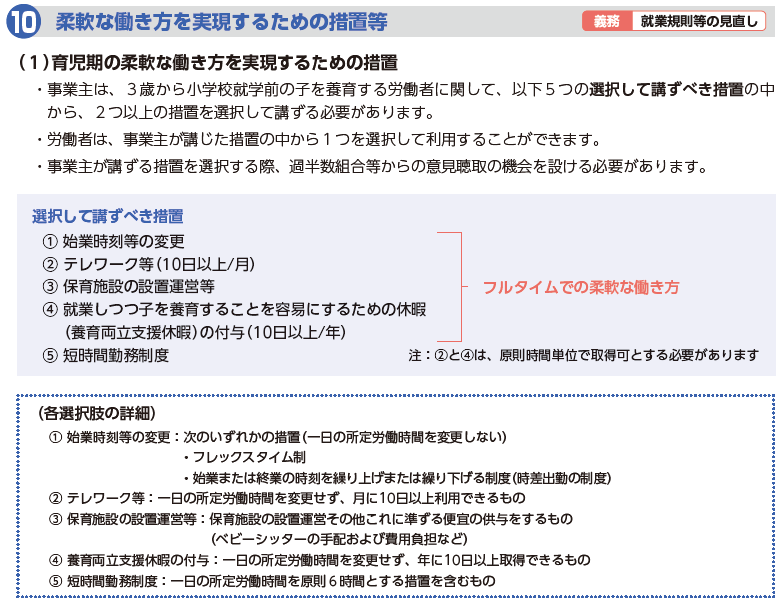

「柔軟な働き方を実現するための措置」は、「3歳から小学校就学前の子を養育する従業員」を対象に以下の5つの措置から「2つ」を選択して講ずることが必要となります。

※厚労省リーフレット「育児・介護休業法改正のポイント」より抜粋

ひとつひとつ見ていきましょう。

- 「①始業時刻等の変更」は、「フレックスタイム制度または時差出勤制度の導入」を想定しています。

- 「②テレワーク等」と「④養育両立支援休暇の付与」は、1日の所定労働時間の変更はせず、原則として「時間単位」での取得であることが必要です。なお、④は「無給」でも認められますが、福利厚生の一環として有給とすることが望ましいといえるでしょう。

- 「③保育施設の設置運営等」は、設置運営だけでなく、ベビーシッターの手配及び費用負担等も該当します。

- 「⑤短時間勤務制度」は、現行の「3歳未満の子を養育する従業員への短時間勤務制度」と同様です。これを選択した場合、これまで「3歳未満まで」であったのが「小学校就学前まで」に延長されるイメージです。

なお、従業員は会社が講じた措置の中から「1つ」を選択して利用することができますが、その前に会社は、選択する「2つ」の措置について「労働者代表の意見」を聴取することが必要です。

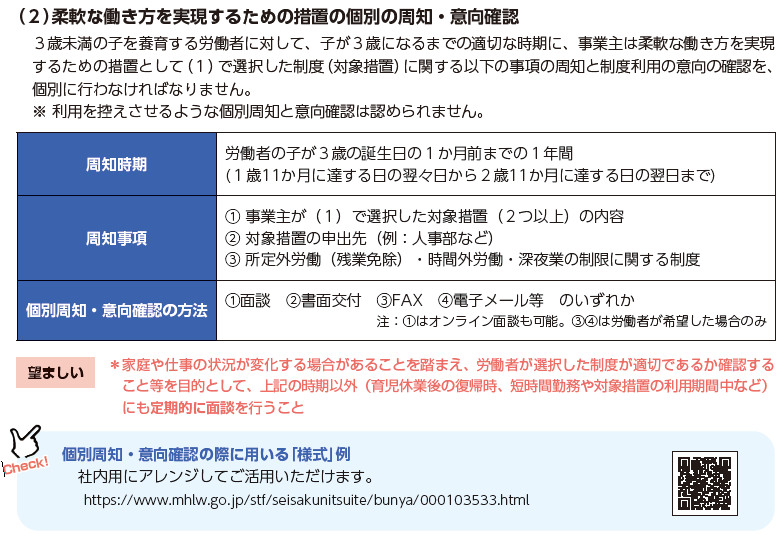

個別周知と意向確認

続いて、上記の措置を講じた際、「3歳未満の子」を養育する従業員に対して、上記の措置の中で選択した制度の内容及び既に施行されている両立支援措置(所定外労働の免除・時間外労働の制限・深夜業の制限)の個別周知と意向確認を行うことが必要となります。個別周知を行うタイミングや周知内容等は下記のリーフレットのとおりです。

※厚労省リーフレット「育児・介護休業法改正のポイント」より抜粋

なお、よくあるご相談で「育児・介護休業規程を改定し、全従業員に改定内容を周知していれば措置の個別周知をしたことになりますか?」という内容を頂きます。しかしが、求められるのはあくまで対象者への「個別」の周知ですので、当該規程の改定を以て対応したことにはなりませんのでご注意ください。

また、個別周知と同時に「措置を利用するか否かの意向確認」を行うことも求められます。個別周知の周知文等の例が下記の図のURLやQRコードに掲載されているので、確認しておきましょう。

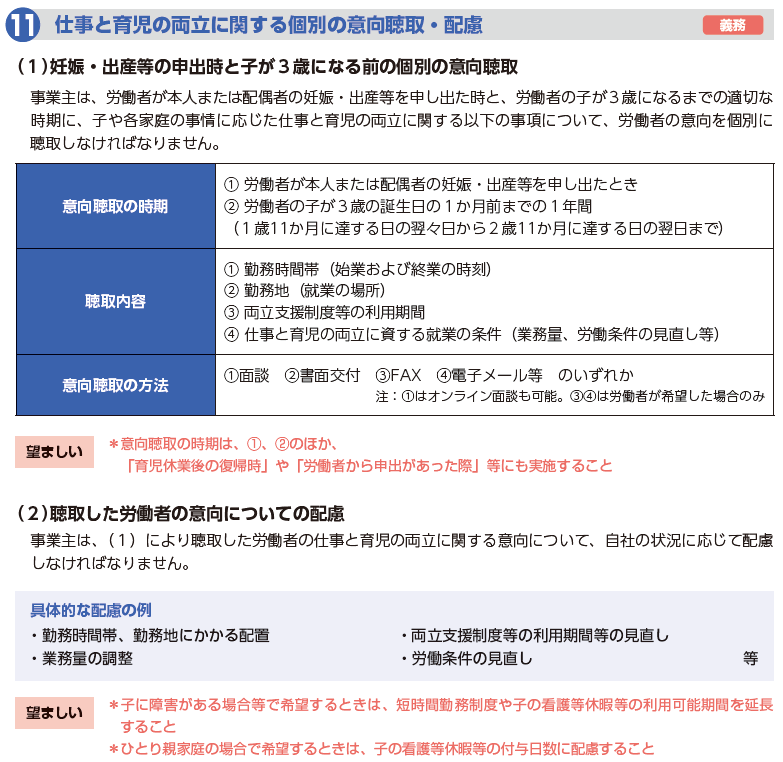

②仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取

最後に、「仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取」です。

※厚労省リーフレット「育児・介護休業法改正のポイント」より抜粋

似たような制度が2022年の4月に施行されていますが、以下の3点が大きく異なります。

- 従業員の仕事と育児の両立に関する意向について配慮すること

- 3歳未満の子を養育する従業員に対しても行うこと

- 勤務形態等の希望を聴取すること

2022年の施行内容は、従業員が本人またはその配偶者の妊娠、出産を申し出たときに「育児休業や産休制度、育児介護休業給付金制度」等の内容とそれらを利用するか否かの意向確認をすれば良く、勤務形態につ

いてまでは不要でした。しかし、今後はそれだけでなく、上記3点が追加され、さらに既に3歳未満の子を養育する従業員に対しては改めて上記2点を行う必要があります。

また、ここでの「両立支援制度」とは、以下の制度のことをいいます。

- 所定労働時間の短縮措置

- 所定外労働の免除措置

- 法定時間外労働の制限措置

- 深夜勤務の免除

なお、今回の改正では「配慮義務」が課せられています。配慮とは、意向を聞くだけではなく「どのようにしたら従業員の意向を実現できるか」まで検討する必要があるということです。形式的に行うのではなく、短絡的に結論を出すのではなく、なるべく意向を実現するための取り組みができるか社内で検討しましょう。

人事・総務担当者が取るべき対応のポイント

(1)就業規則・労使協定の整備と従業員代表の意見の聴取

今回の法改正では、「柔軟な働き方を実現するための措置」の部分について整備が必要です。会社として5つある措置の中から選んだ2つの措置を選択するので、その内容を就業規則に盛り込みましょう。また、今回の措置は、一部の従業員(入社して1年未満の者、週の所定労働日数が2日以下の者)を労使協定によって除外できますので、その整備もしておきましょう。

厚労省のHPで規定例や労使協定の締結例等が公表されているので、参考にしてください。URLは先述した個別の周知・意向確認の記載例のURLと同様です。

厚労省HP:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533.html

(2)措置選択のための実務ポイント

いずれの措置の内容も「多様な働き方」が求められています。そのなかでも、一つでも多くの読者様が妥当な選択ができるように、実務ポイントを厚労省が公表しているQ&Aを基に説明します。

①テレワークの「月10日以上」は「平均」で良い

必ずしも「毎月10日以上」ではなく、「平均」でも差し支えありません。例えば、2か月間のテレワーク期間を定めた場合、1か月目は5日、2か月目は15日等テレワーク期間に応じて「平均10日」以上で実施しても良いとされています。(令和6年改正育児・介護休業法に関する Q&A Q2-11)

また、この「10日以上」は1週間の所定労働日数が週5日のフルタイムの従業員を想定していますので、例えば1週間の所定労働日数が4日の従業員に対しては、それに応じた日数を実施すれば良いとされています。ただし、この措置はあくまで「フルタイム」での実施ですので、週4日の従業員が短時間勤務制度を利用した勤務形態である場合は活用できませんのでご注意ください。

②養育両立支援休暇の「年10日」の配分割合は任意で設定可能

例えば「半年に5日付与」や「1か月に1日付与」等会社で任意に設定した期間に応じて付与日数を決めても差し支えありません。ただし、「1年単位」でみたときに「10日付与」という制度にしておく必要はあります。夏休みや冬休み、GW等の期間に応じて付与日数を調整することも可能です。ぜひ、検討してみてください。

まとめ|改正内容をふまえた実務対応を早めに準備しよう

2025年10月施行の育児・介護休業法改正は、「柔軟な働き方の実現」と「個別の意向聴取・配慮」の義務化という点で、企業の実務運用に大きな影響を与える内容です。特に、就業規則や労使協定の見直し、個別周知の実施、制度運用の実態把握など、人事・総務部門が主体的に動く必要があります。

また、従業員のニーズに応じた働き方の提供は、人材の定着やエンゲージメントの向上にもつながる可能性があります。今のうちから準備を進め、10月施行時にスムーズに対応できる体制を整えておきましょう。