2024年4月より、一定の業種(建設業・自動車運転等のドライバー・医師・一部の製造業)に対して、「時間外労働の上限規制」が課されました。前回の(医師編)の続きとして、今回も医師に関する働き方改革の対応の「宿日直」をポイントにしてご紹介します。

① 宿日直許可の要件

前回のブログで、時間外労働の上限規制の実務対応策として、「宿日直許可の取得を検討する」旨及び宿日直許可の概要について説明しました。ここでは、より具体的に宿日直許可の主な要件を説明します。

(1)常態として、ほとんど労働をする必要がないこと(宿直・日直共通)

「ほとんど労働をする必要がない」とは、例えば「定時的巡視、緊急の文書又は電話の収受、非常事態に備えての待機」等従事する業務が断続的な常態であることをいいます。したがって、以下の例ような場合は「労働をしている」とみなされ、許可要件を満たすことができません。

- 通常勤務時の業務を継続的に行ったりしている場合

- 恒常的に緊急外来等を受け入れて診察が発生している場合

- 短い間隔で巡回を行っている場合

満たさない場合、「労働時間」としてカウントすることになります。

(2)宿日直手当を支払っていること(宿直・日直共通)

宿日直許可を受けると、許可を受けた時間帯は労働時間ではなくなるため、賃金を支給する義務が生じません。ただし、医療機関からの業務命令で従事し、かつ場所的及び時間的拘束を生じさせるので、一定の報酬は支払うべきです。

そこで、労働基準法では、宿日直に従事した労働者に対して「宿日直手当」を支給することを許可要件として求めています。宿日直手当の最低額は、医療機関において宿直又は日直の勤務に就くことの予定されている同種の労働者に対して支払われている賃金の一人1日平均額の1/3以上である必要があります。

(3)宿日直の回数が一定数以下であること(宿直・日直共通)

宿日直の回数には制限があり、宿直の場合は「週1回」、日直の場合は「月1回」程度であることが求められます。ただし、人手不足や宿日直における業務密度が薄い場合は、特別にそれぞれ1回以上認められる場合があります。

(4)十分な睡眠や休息が確保できる施設があること(宿直のみ)

宿泊の場合のみ課される要件ですが、あくまで従事する業務が断続的であり、かつ宿泊を伴うので、就寝用のベッド等休息できるスペースが求められています。これは、空室状態の病室では不可です。病室等は離れた場所に個室で設けられていることが必要です。

(5)宿日直の時間帯が通常の勤務時間帯と密着していないこと(宿直・日直共通)

通常業務の延長ではなく、通常の勤務時間の拘束から完全に開放された後のものであることが必要です。例えば、宿直の場面で、通常勤務の終業時間が18時の場合、そのまま宿直に入ることは認められず、一旦業務を終え、一定時間経過後に宿直に入るような体制としなければなりません。

② 許可申請に必要な書類と注意点

(1)宿日直許可申請書(宿直・日直共通)

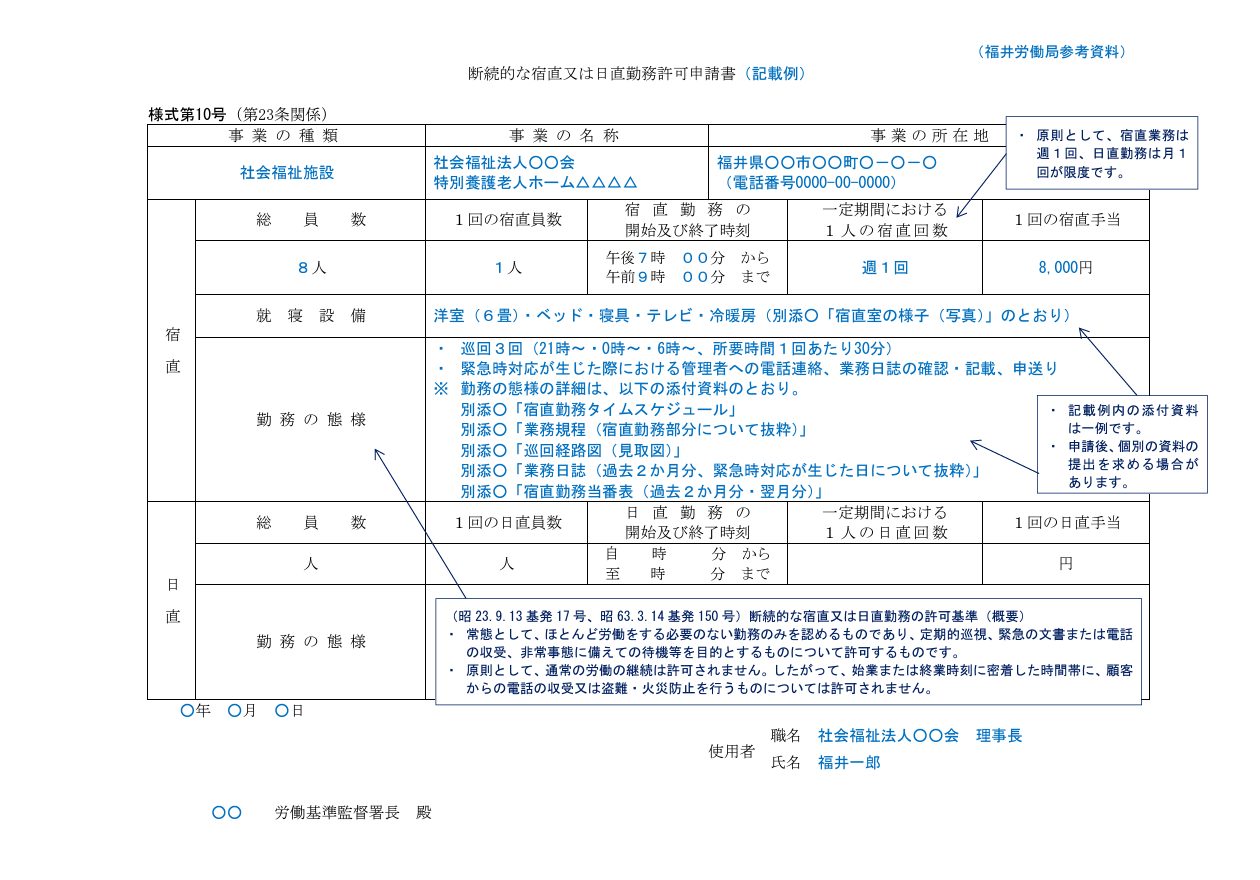

厚生労働省が指定している申請書を作成のうえ管轄の労働基準監督署に申請します。記入例を見ながら、どのような情報を記載していくか確認していきましょう。

ここでの記入例は「宿直」です。宿直回数や支給する宿直手当、睡眠確保のための設備、勤務の態様等を記入します。この記入内容が①で説明した要件をクリアしているのかが監督官に確認されます。

そして、記入内容を証明するための添付書類として(2)以降の資料が必要です。一つ一つ確認していきましょう。

図1:断続的な宿直又は日直勤務許可申請書(宿日直許可申請書)※福井労働局提供※

(2)対象職員の雇用契約書の写(宿直・日直共通)

宿日直許可の対象とする職員の雇用契約書を添付します。ここでは以下のような内容が(1)の申請書の記載内容と整合性が取れているかどうかを監督官に確認されます。

- 就業時間帯

- 通常勤務時の業務内容

- 宿日直時の業務内容

- 賃金など・・・

1点、重要なポイントは「賃金」です。宿日直許可申請時は、当然ながら許可を得ていないので①の要件にある(3)宿日直の回数は適用することができません。つまり、「労働時間」に該当しますので、「通常の賃金(通常勤務時に支給される賃金)」として支給していることが必要です。

したがって、①の(3)どおりに算出した宿日直手当を記載しないようにしてください。

(3)宿日直記録の写(宿直・日直共通)

これまでの業務内容や宿直時における診療回数や時間数等が分かる資料を添付します。医療機関として、宿日直業務自体初めて従事させる場合は見込みのものを記載し、既に許可は受けていない状態で行っている場合は実態のものを添付します。

この資料で①の要件にある(1)常態として、ほとんど労働をする必要がないことを満たしているかが監督官に確認されます。

(4)宿日直当番表またはシフト表の写(宿直・日直共通)

直近2~3か月分の宿日直当番表またはシフト表の写を添付します。ここでは、医療機関として、宿日直業務自体初めて従事させる場合は予定のものを、既に許可は受けていない状態で行っている場合は実態のものを添付します。

この資料で①の要件にある(3)宿日直の回数を満たしているかが監督官に確認されます。

(5)対象職員の職種別全員の給与一覧表及び宿日直手当該当計算書(宿直・日直共通)

ここでは、医療機関において宿直又は日直の勤務に従事する予定の同種の職員に対して支払われている賃金の一人1日平均額の1/3以上であることが監督官に確認されます。

まず、従事予定の職員の固定給を合算して一人あたりの金額を算出します。その金額を「1か月の平均所定労働日数」で除し1人1日当たりの平均額を算出します。この平均額の3分の1の金額が宿日直手当です。

従事する職員が非常勤の医師や看護師の場合は、給与形態が通常の職員と異なりますので、厚生労働省が公表している「賃金構造基本統計調査報告」の「医師または看護師の賃金」から算出した日額の3分の1の額を参考にして算出して許可が出た例があります。私も、非常勤医師のみが許可申請の対象となる関与先で、労働基準監督官に説明資料として上記の資料を提出して説明して許可をもらいました。

なお、既に許可を受けていない状態で宿日直を行っている場合は、「通常の賃金」を支給する必要がありますので、自動的に3分の1要件は満たします。(3分の1の金額自体は算出する必要はあります。)ただし、これまで通常の賃金を満額支給されていたにもかかわらず、許可後は3分の1にしてしまうと「労働条件の不利益変更」にあたりますので、十分ご留意ください。

(6)対象職員の賃金台帳の写(宿直・日直共通)

雇用契約書どおりに適正に賃金が支給されているかが監督官に確認されます。また、既に許可を受けていない状態で宿日直を行っている場合は、宿日直を行っている時間帯に対して通常の賃金を適正に支給されているか、残業となる場合は割増賃金を支給しているかも確認されます。

(7)宿直室の図面及び写真(宿直のみ)

①の要件にある(4)対象施設があることを満たしているか、図面や写真で証明します。なお、許可申請後は監督官による実地調査が行われます。その際に、申請時に提出した図面や写真どおりの配置となっているかも確認されます。

また、この図面に「宿直室から通常の勤務場所までの順路」を明示します。これは、①の(5)を満たしているかが確認されます。つまり、通常の勤務場所と宿直室が近いまたは同一室になっていないかが確認されます。

宿日直許可の要件と申請内容を理解し働き方改革に対応しよう

以上が主な宿日直許可の要件と申請における実務ポイントでした。これまで私も数件ほど宿日直許可の申請を行ってきましたが、一番難しい箇所は①の要件にある(1)常態として、ほとんど労働をする必要がないことです。特に24時間入院外来を受け入れている医療機関は緊急手術や診療が多いため断続的な労働と労働基準監督署が認めてくれないケースが多いです。

しかし、医師の時間外労働の上限規制が施行されてからは、現地点では要件を満たしていなくても以前よりも親身になって相談に乗ってくれるようになりました。宿日直許可で医師の時間外労働の上限超過を防ぎ勤務シフトも組みやすくなるので、積極的に相談してみてはいかがでしょうか。